目次

チャットボットを導入し事業を飛躍させる

近年、企業のマーケティング戦略において、顧客体験(CX)を向上させることにより、他社との競争力を高めようとする傾向が強くなってきました。

そのため、商品を購入するまで、または購入後のプロセスの価値を高め、ユーザーから選ばれる地位を確立しようという動きが加速しております。そのような戦略のひとつとしてチャットボットが積極的に取り入れられるようになりました。

ところが、いざチャットボットを導入しても成功する企業ばかりとは限りません。

> チャットボットの導入に成功した事例はこちらからダウンロード

チャットボット導入に失敗してしまう企業には何が起きているのか?

では、チャットボットの導入を行い、失敗してしまう企業は何がうまくいかないのでしょうか?

ここではよくある、導入に際しての課題を3つご紹介します。

1運用体制のシミュレートが不十分で、担当部署との連携に失敗

チャットボットは万能ツールではありません。ユーザーからの質問に答えられない場合、担当のオペレーターが有人対応しなければならず、設計の段階においても、どのような運用体制が必要なのか明確化できていないまま、導入してしまうと、連携がうまくいかず失敗してしまいます。

2分析・改善ができる運用体制を作れていない

チャットボットは導入しただけでは、その真価が発揮されません。チャットボットが答えられなかった質問を定期的にチェックし、設計を修正・改善する必要があります。

しかし、そうした改善のサイクルを想定していないとチャットボットの質が上がらず、ユーザーの質問に適切な回答を返すことができないため、成果につながらなくなってしまいます。

3チャットボットの設定や操作がむずかしく使いこなせない

チャットボットの導入を行う際、担当者が使いこなせるかどうかがとても重要です。

設定や操作に時間がかかってしまい、思うような改善ができなかったり、作業が属人化してしまったりと、せっかくのツールも効果を発揮できず成果につながらないのです。

チャットボットの導入成功に欠かせない、必要な事前準備とは?

ここまでで、導入することでさまざまなメリットがあると言われるチャットボットも、導入に失敗すると成果につながらないことを説明させていただきました。ここからは、失敗しないために必要な、チャットボットの導入ポイントについて紹介していきます。

チャットボットの導入に失敗しないための事前準備とは?

★目的を明確にする

まずはチャットボット導入にあたって、実現したい目的を明確にしましょう。

目的に対して適切な効果を得られるチャットボットを選択しなければ、逆に負担が増えてしまう可能性があります。

顧客満足度向上、人的コストや工数の削減など、解決したい課題を特定して、目的を定めましょう。

★運用スタイルを確立させておく

チャットボットをどこに設置して運用するのかを決めましょう。

どのプラットフォームを利用するかで導入のしやすさや、導入後の効果がかわりますので、事前に決めた目的に沿っているかも合わせて検討しましょう。

それぞれのプラットフォームへチャットボットを導入する際は、以下のような特徴があることを理解しておきましょう。

■Webサイトへ導入する場合

Webサイトは運営側にとって、始めやすいプラットフォームです。サイト内に寄せられる質問の回答や、オススメ商品・サービスなどの紹介などに適しています。

■スマホアプリへ導入する場合

専用のアプリは、ユーザーとの継続的なコミュニケーションを生み出します。企業への興味関心が高いユーザーの利用が多いため、接点の拡大を目的とする場合に適しています。

■SNSを利用する場合

LINEやFacebookなどは、ユーザーにとって使い慣れたプラットフォームです。手軽にコミュニケーションを取れるため、積極的なアプローチをしたい場合に適しています。

チャットボット導入後の上手な使い方とは?

事前準備の中で、目的をはっきりさせることが大切だというお話をさせていただきましたが、多くの企業がチャットボットを導入する際は大きく分けて、CVRの向上と業務の効率化の2つを目的に導入することが多いです。

上手にチャットボットを活用するには、目的に合わせた効果的な活用方法を理解しておくことがとても重要です。ここからはその目的ごとに、チャットボットの導入のポイントを紹介します。

チャットボットを導入し「CVRの向上」を実現するポイント

「CVRの向上」を目的としてチャットボットを導入する場合に重要になるのは「ユーザーニーズにマッチした回答を返す」ということです。具体的には、大きく分けて2つの方法を実践することが多いです。

1サイト訪問者の行動データの活用

ユーザーのcookie情報(閲覧情報など)を元に、チャットボット経由でユーザーに案内する情報を変えることができます。これにより、ニーズにマッチした情報を積極的に届けることができます。

2チャットボットを使用した会話データの活用

チャットボットで行われた会話の履歴から、ユーザーが今「どのような状況なのか」「どのような情報を求めているか」「どのような感情を抱いているか」など、行動データだけでは取得できない「なぜ興味があるか」という、より真実に近いユーザーの潜在欲求を把握することが可能になり、チャットボットの回答を設計する際に、役立てることができます。

これらを活用することで、お問い合わせの増加へ結びつけることができるのです。

チャットボットを導入し「業務の効率化」を実現するポイント

「業務の効率化」を目的としてチャットボットを導入すると現れてくる効率化の代表的なサインは以下の2つです。

1担当者の負担軽減

チャットボットを導入してまず初めに効果を実感することは、ユーザーからの問い合わせに回答する業務を一部自動化できるようになることだと思います。

よく質問される項目をパターン化し、チャットボット内で対応を完結することで、これまでユーザーの質問に合わせ対応していたスタッフの体力的負担、精神的負担を軽減することができます。

2総合的なコストダウン

少し経営的な視点になりますが、スタッフの1日の労働条件は法律で決められています。深夜対応を実現しようとすれば日中よりも高い人件費を払って雇用する必要があります。それに対して、チャットボットは24時間365日、休まず顧客対応を行ってくれます。前段で触れたように、通常業務の範囲でも顧客対応の工数も削減されるので、場合によっては業務全体にかかっていたコストを削減できるかもしれません。

このように、チャットボットの導入により「業務の効率化」を実現することで時間とコストが削減され、顧客満足度を向上するための活動を強化でき、売上をあげるための効果的な活動に注力ができるのです。

チャットボットを導入し成果をあげている事例を紹介

チャットボットの導入を成功させるには、事前準備とチャットボットの使い方を十分理解しておくことが大切だということをお伝えいたしました。

ここからは、チャットボットの導入を成功させた企業や団体とその内容を事例としてご紹介します。

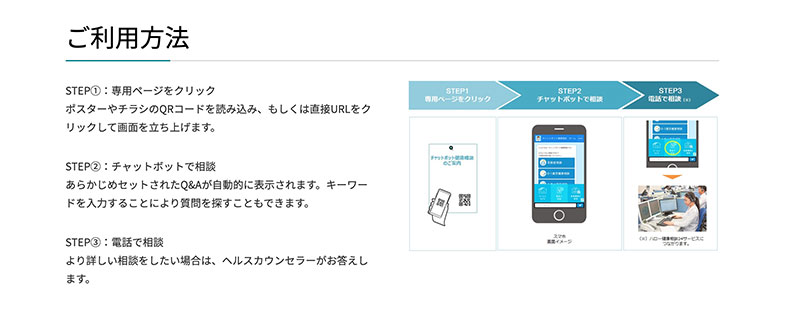

有人対応ではできないチャットボット健康相談

24時間電話健康相談などを行っているティーペック(東京都台東区)は、企業や自治体向けにチャットボット上で簡易診断を受けることができるサービス、「チャットボット健康相談」を運営しています。

出産・育児に関する悩みや女性の健康相談などのほか、花粉症・熱中症・インフルエンザ、

最近では、コロナ禍が長引く中で、メンタルの悩みを抱える人が増えていることから、

新たに「こころの不調」の項目を追加しているそうです。

相談内容は

「セルフケアについて知る」「カウンセリングについて知る」

「こんな時、ストレスについて考えたい」といった分類の中から、自分に合った状態を選んで回答が表示されます。

最初から有人対応することをためらう人が、気軽に相談できるのが特長で、適当な回答が得られなかったり、さらに詳しく聞きたかったりする場合は、医療スタッフにつないで相談することもできるといいます。

チャットボットを導入した、新型コロナワクチン接種の予約システム

厚生労働省より新型コロナウイルスワクチンの接種体制に関する発表がされたことに伴い、

神奈川県高座郡寒川町ではLINEのチャットボット機能を使った新型コロナワクチン接種予約システムを提供しています。

連日、電話がつながりにくく接種予約が取りづらい、予約や問合せに対応するコールセンターでのリソース不足など様々な課題が考えられる中で、住民からのワクチン接種予約をチャットボット内で完結できる仕組みになっています。

また、新型コロナウイルスおよびワクチン関連情報へのアクセスや、チャットボットにより、よくある質問への回答も閲覧が可能です。

自治体職員にとっては手入力や電話対応の時間が削減できるなど、業務効率化につながっています。

チャットボット導入で、WebサイトからのCVRを30~40%増加させた

クラウド型「勤怠管理システム・IEYASU」を開発し、企業様に提供しているIEYASU株式会社様では、2018年にチャットツールを導入。初日から、チャトボット経由のアポイントが入るようになり、最終的に問い合わせ数が、3~4割も増えたそうです。休日など対応ができない時はお問い合わせフォームに自動誘導するように設定しWebサイト訪問者のフォローを強化。チャットボットは24時間365日、休まず間違えずに対応してくれるところがとても便利だそうです。

また、同じような質問に有人での対応が不要になり、大幅に社員の工数を削減。 さらには、「チャットでのやりとり履歴」がテキストで残るので、これを活用しさらにユーザーニーズに沿った営業活動を展開しているとのことでした。

> チャットボット導入に成功した他の事例はこちらからダウンロード

関連記事

-

-

-

-

-

-

-

-